すももは生で皮ごと食べることが出来ます。ですが、皮は口の中に残る場合があるので、それを避けるなら剥いたほうがいいでしょう。

包丁で剥くのもいいし、『湯むき』をするという手もあります。

今回はすももの湯むきをやってみようと思います。

『湯むき』の意味とメリット・デメリット

湯むきというのは、果物や野菜を熱いお湯につけて剥きやすくする方法です。トマトの湯むきが有名ですね。

包丁を使って剥く場合、皮に果肉が多く残ってしまうことがあります。また、包丁で剥いた跡がカクカクと残ってしまったり、つぶれやすくなったりすることも。扱う食材の状態や調理する人の技量(包丁を使い慣れているかどうか)に左右されるところも大きいでしょう。

その点湯むきであればツルッと剥けるのでその心配はありません。丸っこい形を残したまま果肉だけ残すことができるわけです。

ただ、メリットもあればデメリットもある

メリットは上記のとおり。デメリット……というより気をつけた方がいいこと、と言った方がいいかもしれません。湯むきはお湯に浸けるので、長く漬けすぎると煮えてしまう可能性があります。そうなると食感や味に影響が出てしまいます。特にすももや桃は基本生食が前提なので気をつけた方がいいでしょう。あと、すももの場合、湯むきにすると皮の赤色が残ってしまうことがあります。

ものによって差があるのかなと思います(今後機会があればもう少し検証してみます)が、色が残る可能性は考えておいたほうがよさそうです。

あと、小分けにカットしたい場合は最初に丸ごと皮をむいてしまうと果肉がすべって切ったり種をとったりといった作業が難しくなります。そのように切りたいのであれば湯むきではなく普通に包丁で剥いたほうがいいと思います。

どっちがいいかはケースバイケースかなぁという感じです

実際に湯むきをしてみよう

じゃあ実際にやってみよう

行程は以下の通り。

↓

②沸騰したお湯に入れ、転がす

↓

②冷水にとる

↓

③皮をむく

また、湯むきには沸騰したお湯と冷水が必要になります。

・鍋にお湯を沸かしておく

・冷水(氷水が好ましい)を作っておく

…を前準備としてやっておくとスムーズに作業が進みます。

すももに切れ目を入れる

まず、すももをよく洗い、包丁やナイフで皮に薄く切れ目を入れます。

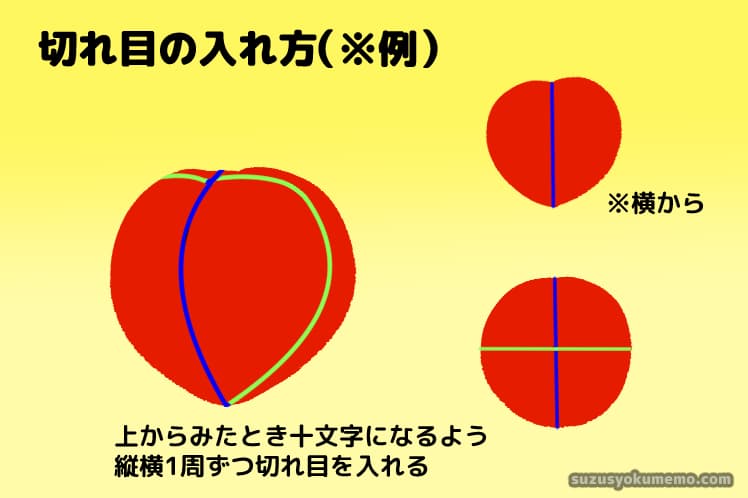

切れ目を入れる場所の例は以下画像を参照。

上から見て十文字になるように、ぐるりと1週ずつ切れ目を入れます。この『1周きちんと切れ目を入れる』という点が実は重要。切れ目を全然入れなかったり中途半端に一部だけ入れてたりするのと比べて格段と剥きやすくなります。

沸騰したお湯に入れ、転がす

鍋に沸騰させておいたお湯にすももを入れ、軽く転がします。

個人的には30秒くらいがベストだと思います。

油断すると煮えて食味に影響が出るリスクがあります。素早く作業しましょう

冷水にとる

すももをお湯からあげ、冷水(氷水)に入れます。

切れ目を入れたところから皮を剥きます。

加熱することで皮が縮み、切れ目を入れたところに隙間ができます。こうなることで皮も剥きやすくなります。

このようにつるりとむけます。

※場合によってはちょっと剥きづらい部位が出る可能性はあります。

※別の切り方や時間で試した記録はこちらにまとめました↓

まとめ

というわけで、今回はすももの湯むきについて書いてみました。

ただ、どうしても皮の色は残りやすいし、お湯を用意する手間もあります。正直『あっさり包丁で剥いたほうが早い』かもしれません。どちらにしても包丁は使うので洗い物が減るというわけでもないので……。

それでもつるっと皮が剥ける感覚は何ともスッキリするものです。ケースバイケースで、もしやってみたい、やる必要がある…という場合の参考になればと思います。

25.06.02:全体的に構成の見直し、一部の内容をサブブログへ移動