秋から冬に旬をむかえる果物『りんご』。出回る品種が多く、色(見た目)や味、食感もそれぞれ異なります。

『紅玉(こうぎょく)』は昔からあるりんごでありながら、意外と見かける機会が少ない品種です。なじみ深いという人もいれば、あまりよく知らないという人もいるでしょう。

今回は『紅玉』について、特徴や食べ方などを簡単に書いていきます。

紅玉ってどんなりんご?

見た目は普通のりんごだけれど………

果皮は明るめの赤色。数多い赤りんごの中でも色ムラが少なく、発色が良いです。

通常のりんごとそこまで変わらないサイズで個売りされていることもあれば、小さめのものが袋やプラスチック製容器にまとめられて売られていることもあります。どちらかといえばまとめ売りのほうをよく見かける印象。

今までいくつか量ってみたけど、小さいものだと可食部(※皮や芯を除いた食べられる部分)が大体110gくらいといったところだったかな?まあ約100gと思っておけばいいかも

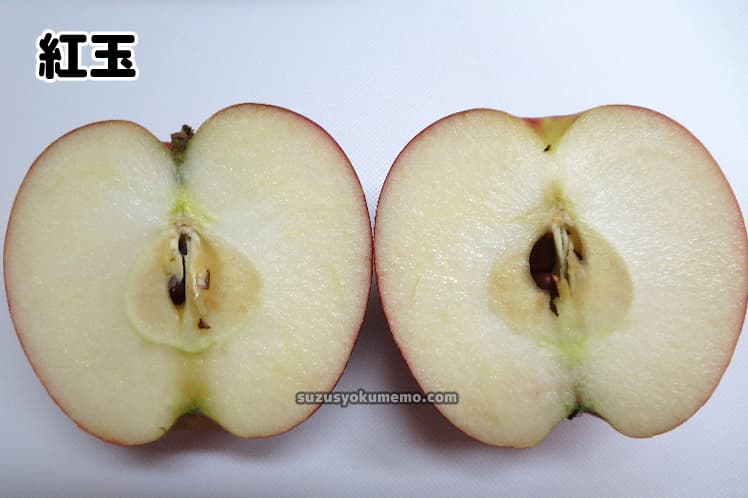

断面はこんなかんじ。少し写りが良くないのですが実物はもっときれいな色をしています。

かなりすっぱい!!

さて、見た目だけだとほかのりんごとの違いがわからない紅玉。

ですが、食べてみると違いがよ~くわかります。

すっごく酸っぱい……!!

……かなり酸味が強いのです。さすがにレモンほどではないですが、かなり酸っぱい。

この酸味の強さが紅玉最大の特徴と言えるでしょう。

『どうしても食べられない!!』というほどでもないので、酸っぱいのが好きな人であれば生食でもOK。…とはいえ、正直あまり万人受けするとは言いづらいです。特に品種改良が進んだ昨今では甘みが強く酸味の少ないりんごは山ほどあるので、生食用としてわざわざこの品種を選ぶメリットはそこまでないかと思います。

『紅玉が特段すっぱい品種』…というより、『甘い品種が開発されてすっぱいりんごが市場から消えていく中、紅玉が生き残った』のかもしれませんね……

(※りんごの歴史には明るくないのであくまで個人的な予想ですが……)

ジャムやコンポートなどの菓子加工に最適!

ここまで読むとあまり美味しそうな印象の無い紅玉、ですが何も悪いところだけではありません。

確かに生食には不向きですが、

菓子加工においては最適。

ジャムやコンポート、アップルパイなどに紅玉を使うと、とても美味しく仕上がるのです。

紅玉の強い酸味は砂糖と一緒になることで味を引き立たせてくれるんだ

逆に甘いりんごは酸味が足りず、そのまま砂糖と煮ると味がぼけて、何となく物足りない出来になってしまいます。そのためレモン汁などを加えますが、紅玉であれば酸味が十分あるので特に必要ありません。

また、あくまでわたしの体感ですが、レモン汁の酸味とりんごの酸味はちょっと違うので、出来上がりの味にもちょっと違いが出るように思います。

紅玉のコンポートの作り方

紅玉を使ったコンポートの作り方の一例を置いておきます。ご参考にどうぞ。

・紅玉 …大1個

(可食部で約250g~300g)

・水 …100cc

・はちみつ …大さじ3(約50g)

※砂糖の場合も大さじ3で代用可

上記は普通のりんごのサイズを想定した場合。袋売りしてる小さいサイズのりんごの場合、1個の可食部が大体100gだから、3個あればたぶん同じくらいになるはず(ちょっと分量が多くなるかもしれないけれど味付けは後からでもリカバリーが可能なのでそこまで心配しなくてOK)

はちみつは大さじ2でも十分甘くはなるんですが、はちみつの風味がイマイチ感じ取れなかったので3にしています

※生後1ヶ月未満の子どもにとって『はちみつ』はボツリヌス症のリスクがあり大変危険です。

農林水産省のホームページに記載がありますのでご確認ください↓

りんごを好きなサイズにカットする

じゃあ手順を見ていこう

まず、りんごをカットします。

今回はコロコロの一口サイズにカットしてるけど好きなカットでいいよ

水とはちみつを入れ、煮る

鍋にカットしたりんごと水、はちみつを入れて弱火にかけます。

水が少なく感じますが、りんごからも水分が出るのでそこまで心配しなくて大丈夫。

150ccでも試してみたけどけっこう煮汁が残っちゃうんだよな

甘みは十分あるので水分多めのほうがいいという場合は少し増やしてもいいと思いますよ

薄く切った場合は落とし蓋をしたほうがいいかも。

『あく』は取った方が雑味が減る……と言われています。気になる人は取りましょう。(※わたしは取ったり取らなかったりです)。

竹串などを刺してみて、やわらかくなっていたら火を止めて完成。出来たてもいいですが、少し時間をおくと味がなじみます。

上写真はできてから30分くらいたったもの。果肉が透き通ったような色合いになります。

まとめ

最後に簡単にまとめて終わろう

紅玉は、

-

とても酸っぱいりんごで生食にはあまり向かない

-

菓子づくりに使うと酸味がアクセントになりかなり美味しくなる

最低限この2点をおさえておけばいいかなと思います。

残念ながら長期保存には向かないようで、『ふじ』や『ジョナゴールド』のように1年中は出回りません。旬は秋頃、時期を逃さないようにご注意ください。大きい青果コーナーのあるお店であれば大抵は取り扱いがあるはずです。

23.09.19:全体の構成を少し変更

24.01.12:コンポートレシピの記事を統合

25.09.08:全体の構成の見直し