青果コーナーを見ているとたまに『はやとうり』という野菜を売っていることがあります。

このように、ちょっとピーマンっぽい形をしています(特にこれは緑色のものなので似ている)。

普段そこまで見ないものだし、形も変わっているので

『これは何だろう?』

『どうやって食べるんだろう?』

…と疑問に思うかもしれません。

今回は『はやとうり』という野菜について簡単に書いていこうと思います。

『はやとうり』って何?

ウリの仲間で、別の呼び方もある

名前通りウリの仲間で、漢字で『隼人瓜』と書きます。

別名として『千成(せんなり)』『サヨーテ』など。

人によっては別名のほうが馴染みがあるかもしれないね

千成というのは『たくさん実が成る』ことに由来。

一方『サヨーテ』は、はやとうりの英語読みが『Chayote(チャヨテ)』なので、それが訛ったのではないかと思われます。実はわたしの家族もこの呼び方をしており、最初聞いたとき『?』となっていました。

※地域で発音は若干異なるかもしれません。

白色と緑色がある

はやとうりは白いものと緑色のものがあります。

前述したとおり形はピーマンのように下にいくほど細くなっています。ただし中身が空洞で軽いピーマンと異なりこちらは中までぎっちり詰まっており、持ってみるとずっしりした重量感があります。

白いほうは当時量ってみたところ500gほどありけっこう大きいものでした。緑のほうはそれと比べると全体的に小ぶりな感じ。ただサイズはものによるので色は特に関係無いです。

ちなみに筆者の地元の場合、店で見かけることが多いのは白色。緑色は滅多に見かけないかなぁ……たぶん地域で異なると思う

緑色のほうは果肉の色も少し濃いです。

はやとうりの食べ方は?

はやとうりの注意点

まず、はやとうりを調理する前に知っておいたほうがいい注意すべき点がひとつ。

断面を素手で触ると手の皮が剥けるかも……

皮を剥いた状態の果肉にそのまま触ると、手荒れを起こす可能性があります。

果汁がちょっとヌルヌルしているのですが、これが皮膚に良くないようです。

数年前のこと、わたしが始めてはやとうりを自分で調理した際、そのことを知らずに素手でそのまま下処理を行ってしまいました。終わってからふと左手を見たところ、親指の皮が剥けていて何事かとビックリした記憶があります。幸い、目立って影響が出ていたのはそこだけで、次の日には何ともなくなっていたのですが……。

手を見るまで気づけなかったくらいなので、おそらく里芋や山芋などのように極端に痒みが出たりするようなものではないとは思います。それでも手の皮が剥けてしまうと仕事に影響する方もいらっしゃるでしょうし、肌の敏感な方はもっと酷くなる可能性は考えられます。念のため注意したほうが良いでしょう。

対策としては、里芋などと同様、酢水を手につけながら作業をすることをおすすめします。これ以降、私も少量の酢を水に溶かしたものを準備するようにしていますが、今のところ当時のように皮が剥けたことはありません。少々手間ですが、後々のことを考えればやっておいて損ではないと思います。

完全に防げるわけじゃないと思うから、肌が弱い人はビニル手袋をはめて下処理したほうがいいかも。でもこっちはこっちでぬめりで手が滑ったりするリスクもあるから悩みどころ。もし手袋を使う場合はケガをしないよう慎重に作業してくださいね……

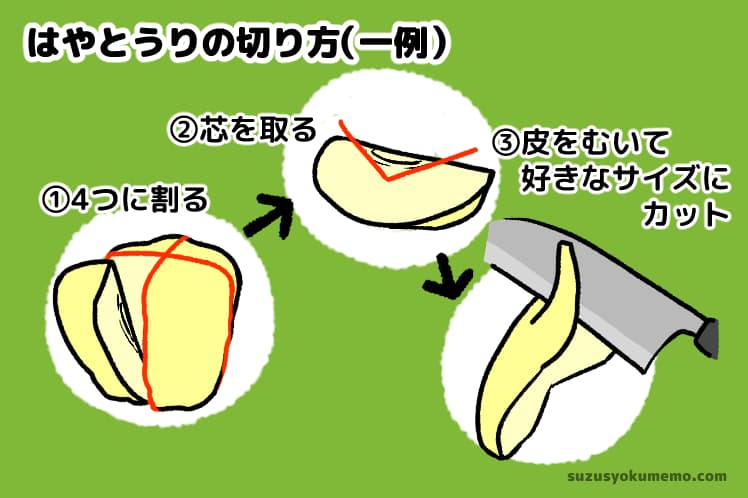

はやとうりの切り方(例)

では注意点を踏まえて、次は切り方について見ていきましょう。

種そのものはやわらかくカットしても包丁にひっかかったりはしませんが、種の周辺は少し硬いところがあります。よって、下の図のように切って取り除きます。

②芯の部分をとる

③皮を剥き、好きな大きさにカットする。

④水に漬けてアク抜きする

写真だと↓のような感じ(皮は剥く前)

要するにりんごと同じような切り方ね

果肉がぬるついてすべりやすいので、最初に丸ごと皮を剥いてしまうのは避けた方が安全。②と③は逆でも問題ありませんが、たぶんこの順番のほうが扱いやすいと思います。

アク抜きは10~15分くらいを目安に。

種の向きについて

はやとうりの種は平べったい形をしています。

このようにはやとうりを上から見ると少し平たく、溝のようなものがあるのがわかります。

種はこの溝に沿ったような形で入っています。

よって、溝に沿って切れば左写真、垂直に切れば右写真のようになります。

4等分に割るならあまり気にしなくていいんだけど、もし2等分にしたいなら向きは覚えておいたほうがいいかな

ご参考までに。

おいしい食べ方は?

はやとうりは他の多くの瓜の仲間同様、味がひかえめ。

ですが逆に言えばクセが無く、いろんな味付けに合います。

漬物

漬物はおそらく最もポピュラーな使い方。

前に合わせ味噌とみりんを合わせた味噌だねに漬けて味噌漬けにしたけど美味しかったよ。浅漬けもよさそうだね

わたしが作ったときはあまり濃い色にしたくなかったので白味噌にしました。特にこだわりがなければどの味噌でも良さそうです。少量であればビニール袋に味噌だねと一緒に入れ、空気を抜けばOK。

ただ、水分が多く、あまり長期の保存には向きません。数日内に食べ切れる量で作った方がいいと思います。

炒め物

漬物はあまり食べないよ、という人は加熱調理がおすすめ。例えば炒め物。

野菜炒めの要領でOKです。火が通りやすいように薄切りがよさげ。はやとうり自体が淡白な味なので、肉類と合わせるとコクがプラスされて良い感じに仕上がります。

豚肉と炒めてみたら味もしみて美味しかった。鶏でもよさそう

煮物

冬瓜などのように煮物にしてもOK。煮るとやわらかく仕上がりますが、果肉は割としっかりしているので途中で崩れたりしません。作りたてより少し時間を置いたもののほうが味がしみ、一層食感がなめらかになります。

味付けはお好みで。個人的には淡口しょうゆや塩などの色があまり付かない調味料を使うと白く仕上がるのでおすすめ。

長時間煮続けた場合は崩れる可能性があるから、念のため落とし蓋はしたほうがいいかも

汁物

味噌汁の実にしても美味しいです。

ちょっとナスっぽい。

まとめ

最後に簡単にまとめて終わろう

はやとうり(隼人瓜)は、

-

ウリの仲間で『千成(せんなり)』『サヨーテ』とも呼ばれる

-

白色のものと緑色のものがある

-

素手で果肉に触ると荒れる可能性があるので対策が必要

-

漬物にするのが一般的だが炒め物や煮物、汁物などの加熱調理でも美味しく食べられる

…と、こんな感じです。

あくまでわたし個人の経験から言うと、普通の青果コーナーより直売所や大きいスーパーの直売コーナーなどといった地域の方が出品しているお店で見かけることが多いように思います。もしお探しの場合はそちらも探してみるのもおすすめです。

また、本来の旬は他の瓜類同様に夏のようですが、わたしの地元(九州某所)だと真夏よりどちらかといえば秋~冬あたりに多く出回る印象。地域でズレがあると思われるため、夏に見かけない場合はもう少し後の時期まで待ってみると見つかるかも。

22.12.15:記事を見やすいよう調整、リニューアル。画像を2枚追加

25.06.11:全体的に構成見直し、緑のはやとうりの画像を追加